走近家族史

当今很多人越来越淡化家族概念了。也许由于自己早已迈入中年,走向老年,我发现自己越来越重视家族这一概念了,也参与了一些家族的事务,老家张坊的族人还推选我担任本支族人的会长。

我是义门陈氏第116世。我对于家族有着自己的认识。从社会学的角度剖析,一个国家应该是由“家庭”“家族”“民族”等单元组成;一个家族的繁荣是一个国家繁荣的组成部分;一个家族的和谐是社会和谐的组成部分。当然,在社会文明走向发达的今天,我们应该让家族的发展融入到国家的发展乃至社会的进步。

去年的今天,我和部分族人拜祭了位于江西省九江市德安县车桥镇义门陈村的陈氏祖祠,走进了家族的历史,也为自己的家族史而自豪!

陈姓历史悠久,源远流长,是我国最古老的姓氏之一,现有人口多达7000余万,其中义门派系繁衍的人口,约有千万之众。

陈姓人在中国历史上经过多次大起大落,曾先后建立了陈国、田齐国、南朝陈等朝代,久经磨炼。公元589年,由武帝陈霸先建立的南陈朝被隋灭后,颍川系这支陈姓人各奔东西。开元十九年(731),后主陈叔宝的六弟宜都王陈叔明的五世孙陈旺,随兄陈兼由同来江州,后陈兼迁官别任,陈旺就地置田庄于今九江市德安县车桥镇义门陈村,唐称江州浔阳县蒲塘场太平乡常乐里。旺生机,机生感,感生蓝,蓝生青,一连四代单传,世为耕农。至陈青始生六子,曰伉、侍、仲、俛、伟、伸,继而六生十九,十九生三十二,自是家益昌,族益盛!

约在唐会昌年间(841-846),长房陈兼的六世孙陈伯宣由闽来庐,初居庐山龙潭窝,二居庐山太平宫,三迁居庐山脚下德化县甘泉乡甘水垅(今九江县狮子乡牌楼村,因明朝于此建“义门遗址”牌坊,故称牌楼村)。乾符二年黄巢起义,乾符四年(877年)六月因柳彦璋袭陷江州,大肆剽掠(详见《资治通鉴》卷二五三),为避兵乱,陈伯宣再次举家迁往德安,同陈旺的后人“合族同处”。时陈伉为自然家长,几年后,伯宣子陈崇接任陈伉为义门第三任家长,即众谱所说的“青,显祖也;伉,二世长;崇,三世长……”自陈崇始,义门历任家长都是经民主推选的。由于陈伯宣有文史才,注司马迁《史记》行于世,并“辞著作郎不受”,饶有名气,而陈崇又是乾符元年(874年)“甲午举人”,他父子俩在社会上是有一定的影响。在唐代有个规定:“凡五代以上同居者,即获旌表。”此时义门人从陈旺建庄算起,到家庭最小辈成员,已有八代未分家,加之陈伯宣一支并入,人口百余。在伯宣父子的努力下,官府申报,中和四年(884年),唐僖宗御笔亲题“义门陈氏”四字,首次旌表。

大顺初(890年)义门人口近200,伯宣逝世,享年66岁,是年陈崇遵照父亲的贻训,立家法33条,以图家族长治久安。家法的基本精神是“推功任能,惩恶劝善”。这句是说其内部管理用人的标准是“唯贤唯能”,对于极少数不守规矩的人,运用家法的手段去惩治、教育,以期改正。这部家法的民主成份含量很高,它不是一般空洞的说教,而是以“财产共有,共同生活”的民生为前提,以孝敬父母长辈、尊老爱幼的人伦为基础,以期达到“人无间言而守义法”,齐心协力共建家族繁荣之目的。

南唐升元元年(937年),义门聚居人口300余,义风愈加昌著,南唐主李昪再次诏立“义门”,其仪式十分隆重。官差在门前竖立两条乌头石柱(乌头,即刻有太阳的图案),高二丈余,左镌“门”,右镌“义”,“义门”即立,以示彰扬,为一国之表率。到了南唐保大后十年间(947-957),义门老幼700余口,十世同居,室无私财,厨无异馔,击鼓传餐,分批就膳,男女各席,未成人者别为一席,生活和睦,其乐融融。“百婴待哺”、“堂前架上衣无主,三岁孩儿不识母”,即是这一时期的生活写照。此时义门养犬百余,同槽共食,一犬不至,群犬亦皆不食。异类尚能调教如此,何况人乎!故“乡邻化德,狱讼稀少”,乡人和谐相处。当时的官府把义门陈家作为“忠孝敦睦”文化的一块活样板,以致世代传诵,成为千古佳话。

宋开宝二年(969),义门人口增至千余,为了解决子弟读书问题,在家族经济还不富裕的情况下,曾先后创办了“书屋”和“书堂”两级学校。这早在《家法三十三条》的第七、八条款中即作了明文规定:“七岁令入学,至十五岁出学。有能者令入东佳”深造,为应举入仕培养人才。东佳书堂置学田二十顷,作办学专用经费,每年“除现置书籍外,须令添置”。“堂庑数十间,聚书数千卷”,随着办学规模的不断扩大,开始向外姓招生,并还资助他们在东佳书堂完成学业。“延四方学者,伏腊皆资”,“江南名士,皆肄业于其家”。《湘山野录》、《五代史》是这样记载的。又详见唐徐锴《陈氏书堂记》。

南唐后期,义门家长是陈崇的孙子陈昉,官至南唐试奉礼郎,为义门第六任家长,主家政35年,家业旺盛。南唐时期,义门子弟在朝野任职的最多,如谱志所载:“郎署之在朝者琛、逊而下一十八人(这就是人们常说的十八朝官),当要路而居刺史、司马、参军、县令者珪、俦而下二十九人”。所以义门人非常效忠于南唐。如开宝七年(974年),宋伐南唐兵围江州曹翰,义门子弟奋力守城,“及城破,军民杀伤殆尽”,而义门子弟一无所伤,皆义之所感也(因宋兵不杀义门人)。待宋朝乾坤一定,宋太宗为推行仁孝治天下,继续树立“义门”这块活样板,这就是义门忠孝仁义文化的价值所在。

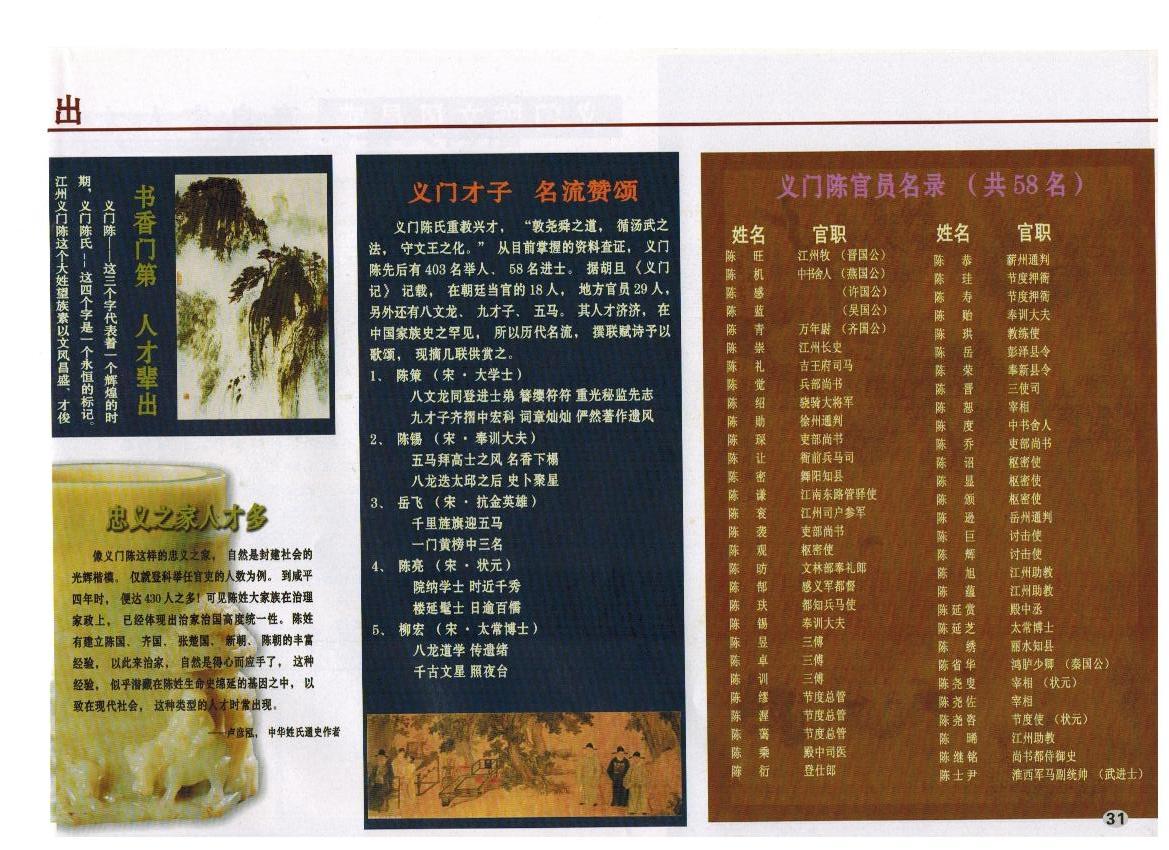

宋咸平三年(1000年),义门人口增至1478人。义门的发展是离不开统治者的支持与扶助,入宋以后,为弘扬孝义,风化乡邦,宋朝几代帝王相继“免徭役”、赐御书、贷粟、敕封官秩,并多次御笔题赠,褒崇义门。这时的义门先后出有“八文龙,九才子”、陈执中、执淳、执古三人同榜进士第,义门再次显荣。“儿童尽得诗书力,门巷偏多车马尘。”德安义丰山下有义门接官厅,柱联写着:“接官厅内尽是进士、博士、大学士;迎宾路上又来侍郎、礼郎、尚书郎。”这虽是艺文,免不了要夸张,但也反映了义门陈当年的荣耀。据各地义门宗谱记载,“庆历四年,东佳书堂学子应举者四百零三,登科四十有五”(当然,这其中应含有外姓学生)。所以,后来文彦博在吟诗赞义门陈时,非常敏感地写道:“御笔亲题灿锦霞,满封官职遍天涯。”

到了天圣五年(1027年),义门人口2700余,将近翻了一番。由于义门地狭人多,义门人在各地购田设置的分庄,是按其大小分派房族去管理,统一核算,统一划拨的。各庄“每年收到谷斛至岁晚,须具各庄帐目归家,以待考课,并出库司检点。”但规定父子不能同庄,“远嫌疑也”。“八百头牛耕日月,三千灯火读文章。”。正是反映这一时期义门的生产规模及竞学向上的风气。“耕读传家”是义门的优良传统。

义门人本是同源异流,合族义聚,多元一体。其中主要人口是陈旺这一支系,所以天圣元年,仁宗皇帝追赠义门先祖五世公爵,“锡之祠以祭祀,咸化同堂之义。”

义门陈家是一个集家、国于一体的典型氏族公社,具有国家性质的多种功能,其人权、财权高度集中;生活物质统一划拨,平均分配。这种大锅饭的体制有他的优越性,也有他的局限性。

优越性的一面是全体成员能够共同生活、同甘共苦;家族能够集中财力搞建设,人多力量大。因此,到了嘉祐年间(1056-1063),经过300多年的艰苦创业,在以“义门堂”为中心的方圆二十多里内建有街坊、铺行、御书楼、德星楼、百柱塘水榭、旌表台、廨宇、接官厅、都蚕院、寿安堂、永清寺、秋千院、嬉戏亭、碑亭、刑杖厅、百犬牢、五祖祠、东皋书屋、东佳书院等建筑群落,鳞次栉比,错落有致,呈现出一派“亭台楼阁,耸延四方;廨宇庭院,古朴恢弘“的景观。这在其它人家是无法办得到的。 而不利的一面主要是家族统得过死,容易产生消极因素。随着社会的不断发展,这种“公有制”的生产关系越来越束缚生产力的发展,无怪乎后来一些“不肖”子孙,擅自典卖田产,不告知家长。当历史进入淳化年间(990-994),义门陈家连吃饭都成问题,遇上风调雨顺的年份,尚能维持温饱;一旦遇到自然灾害、庄稼歉收,“举宗啜粥,杂以藻菜”以度岁月,“每岁春首却于乡闾剩余人家借贷四千斛方得接食秋成,倍费二千斛息利。”以此长往,何以生活?又何以义聚?后来官府只好每岁春首接济义门陈家,借给官粟二千石,“俟冬收之日,一斗只纳一斗”,不要租息,遇到荒年欠还。

嘉祐七年(1062年),义门人口增至3900余,同年七月,在文彦博、包拯等重臣的力谏下,仁宗皇帝终于下诏劝其分家。从当年的七月到第二年的三月始议定分家事宜:按宋太宗御赐的“知守宗,希公汝,才思彦,承延继”十二字(这十二字意为:希望你们守住祖宗的产业,继承义门风范),以十五代人为分庄主,按派行取名,分析大小291庄,依派拈阄,迁往各地。所分田庄:计江南110庄,楚地接壤91庄,两直、川、浙、广、闽等地因官置产90庄;其中将德化、瑞昌、星子三县庄田分为27份,德安、建昌的财产分为20份。分析后的陈氏星罗棋布于全国七十余州县,从现在的省份看,主要分布在江西、安徽、湖南、湖北、福建、浙江、江苏、河南、山东、四川、广东等省份。

分迁到各地的陈姓人,因思念祖居地,或许是以“义门”为荣,其门首都挂有“义门世家”或“江州义门”等匾额,故有“天下陈姓出义门”之说(这一说法是带有区域性的,与福建、台湾“陈林半天下”即同一意思)。怪哉,而今时距千年,天各一方,他们仍然念念不忘自己的祖居地,仍然念念不忘自己是江州义门陈氏的子孙。这种念祖之情,具有强大的凝聚力,无疑是一笔蕴含着无比深厚的敬祖爱国的宝贵遗产。

今天,义门陈虽然已经远离我们千年,但它所创下的灿烂的文化却留给了我们。我们从中至少可以归纳如下六个方面:

一、创建了3900余口、一十五代不分家的世界奇迹——天下第一家;

二、树立了忠孝敦睦文化的光辉典范;

三、制定了我国民间第一部完整的家法;

四、创造氏族公社生活早于西欧乌托邦600多年;

五、创办两级学校,对内实施免费义务教育,对外推行资助金,创下我国民办教育之最。

六、“百犬同槽”可堪称世界文化奇观。

以上为义门陈历史的一个侧面,是以时间、人口为主线的。要想全面、详细了解义门陈历史,请看江西人民出版社出版的《义门陈文史考》。

陈姓人在中国历史上经过多次大起大落,曾先后建立了陈国、田齐国、南朝陈等朝代,久经磨炼。公元589年,由武帝陈霸先建立的南陈朝被隋灭后,颍川系这支陈姓人各奔东西。开元十九年(731),后主陈叔宝的六弟宜都王陈叔明的五世孙陈旺,随兄陈兼由同来江州,后陈兼迁官别任,陈旺就地置田庄于今九江市德安县车桥镇义门陈村,唐称江州浔阳县蒲塘场太平乡常乐里。旺生机,机生感,感生蓝,蓝生青,一连四代单传,世为耕农。至陈青始生六子,曰伉、侍、仲、俛、伟、伸,继而六生十九,十九生三十二,自是家益昌,族益盛!

约在唐会昌年间(841-846),长房陈兼的六世孙陈伯宣由闽来庐,初居庐山龙潭窝,二居庐山太平宫,三迁居庐山脚下德化县甘泉乡甘水垅(今九江县狮子乡牌楼村,因明朝于此建“义门遗址”牌坊,故称牌楼村)。乾符二年黄巢起义,乾符四年(877年)六月因柳彦璋袭陷江州,大肆剽掠(详见《资治通鉴》卷二五三),为避兵乱,陈伯宣再次举家迁往德安,同陈旺的后人“合族同处”。时陈伉为自然家长,几年后,伯宣子陈崇接任陈伉为义门第三任家长,即众谱所说的“青,显祖也;伉,二世长;崇,三世长……”自陈崇始,义门历任家长都是经民主推选的。由于陈伯宣有文史才,注司马迁《史记》行于世,并“辞著作郎不受”,饶有名气,而陈崇又是乾符元年(874年)“甲午举人”,他父子俩在社会上是有一定的影响。在唐代有个规定:“凡五代以上同居者,即获旌表。”此时义门人从陈旺建庄算起,到家庭最小辈成员,已有八代未分家,加之陈伯宣一支并入,人口百余。在伯宣父子的努力下,官府申报,中和四年(884年),唐僖宗御笔亲题“义门陈氏”四字,首次旌表。

大顺初(890年)义门人口近200,伯宣逝世,享年66岁,是年陈崇遵照父亲的贻训,立家法33条,以图家族长治久安。家法的基本精神是“推功任能,惩恶劝善”。这句是说其内部管理用人的标准是“唯贤唯能”,对于极少数不守规矩的人,运用家法的手段去惩治、教育,以期改正。这部家法的民主成份含量很高,它不是一般空洞的说教,而是以“财产共有,共同生活”的民生为前提,以孝敬父母长辈、尊老爱幼的人伦为基础,以期达到“人无间言而守义法”,齐心协力共建家族繁荣之目的。

南唐升元元年(937年),义门聚居人口300余,义风愈加昌著,南唐主李昪再次诏立“义门”,其仪式十分隆重。官差在门前竖立两条乌头石柱(乌头,即刻有太阳的图案),高二丈余,左镌“门”,右镌“义”,“义门”即立,以示彰扬,为一国之表率。到了南唐保大后十年间(947-957),义门老幼700余口,十世同居,室无私财,厨无异馔,击鼓传餐,分批就膳,男女各席,未成人者别为一席,生活和睦,其乐融融。“百婴待哺”、“堂前架上衣无主,三岁孩儿不识母”,即是这一时期的生活写照。此时义门养犬百余,同槽共食,一犬不至,群犬亦皆不食。异类尚能调教如此,何况人乎!故“乡邻化德,狱讼稀少”,乡人和谐相处。当时的官府把义门陈家作为“忠孝敦睦”文化的一块活样板,以致世代传诵,成为千古佳话。

宋开宝二年(969),义门人口增至千余,为了解决子弟读书问题,在家族经济还不富裕的情况下,曾先后创办了“书屋”和“书堂”两级学校。这早在《家法三十三条》的第七、八条款中即作了明文规定:“七岁令入学,至十五岁出学。有能者令入东佳”深造,为应举入仕培养人才。东佳书堂置学田二十顷,作办学专用经费,每年“除现置书籍外,须令添置”。“堂庑数十间,聚书数千卷”,随着办学规模的不断扩大,开始向外姓招生,并还资助他们在东佳书堂完成学业。“延四方学者,伏腊皆资”,“江南名士,皆肄业于其家”。《湘山野录》、《五代史》是这样记载的。又详见唐徐锴《陈氏书堂记》。

南唐后期,义门家长是陈崇的孙子陈昉,官至南唐试奉礼郎,为义门第六任家长,主家政35年,家业旺盛。南唐时期,义门子弟在朝野任职的最多,如谱志所载:“郎署之在朝者琛、逊而下一十八人(这就是人们常说的十八朝官),当要路而居刺史、司马、参军、县令者珪、俦而下二十九人”。所以义门人非常效忠于南唐。如开宝七年(974年),宋伐南唐兵围江州曹翰,义门子弟奋力守城,“及城破,军民杀伤殆尽”,而义门子弟一无所伤,皆义之所感也(因宋兵不杀义门人)。待宋朝乾坤一定,宋太宗为推行仁孝治天下,继续树立“义门”这块活样板,这就是义门忠孝仁义文化的价值所在。

宋咸平三年(1000年),义门人口增至1478人。义门的发展是离不开统治者的支持与扶助,入宋以后,为弘扬孝义,风化乡邦,宋朝几代帝王相继“免徭役”、赐御书、贷粟、敕封官秩,并多次御笔题赠,褒崇义门。这时的义门先后出有“八文龙,九才子”、陈执中、执淳、执古三人同榜进士第,义门再次显荣。“儿童尽得诗书力,门巷偏多车马尘。”德安义丰山下有义门接官厅,柱联写着:“接官厅内尽是进士、博士、大学士;迎宾路上又来侍郎、礼郎、尚书郎。”这虽是艺文,免不了要夸张,但也反映了义门陈当年的荣耀。据各地义门宗谱记载,“庆历四年,东佳书堂学子应举者四百零三,登科四十有五”(当然,这其中应含有外姓学生)。所以,后来文彦博在吟诗赞义门陈时,非常敏感地写道:“御笔亲题灿锦霞,满封官职遍天涯。”

到了天圣五年(1027年),义门人口2700余,将近翻了一番。由于义门地狭人多,义门人在各地购田设置的分庄,是按其大小分派房族去管理,统一核算,统一划拨的。各庄“每年收到谷斛至岁晚,须具各庄帐目归家,以待考课,并出库司检点。”但规定父子不能同庄,“远嫌疑也”。“八百头牛耕日月,三千灯火读文章。”。正是反映这一时期义门的生产规模及竞学向上的风气。“耕读传家”是义门的优良传统。

义门人本是同源异流,合族义聚,多元一体。其中主要人口是陈旺这一支系,所以天圣元年,仁宗皇帝追赠义门先祖五世公爵,“锡之祠以祭祀,咸化同堂之义。”

义门陈家是一个集家、国于一体的典型氏族公社,具有国家性质的多种功能,其人权、财权高度集中;生活物质统一划拨,平均分配。这种大锅饭的体制有他的优越性,也有他的局限性。

优越性的一面是全体成员能够共同生活、同甘共苦;家族能够集中财力搞建设,人多力量大。因此,到了嘉祐年间(1056-1063),经过300多年的艰苦创业,在以“义门堂”为中心的方圆二十多里内建有街坊、铺行、御书楼、德星楼、百柱塘水榭、旌表台、廨宇、接官厅、都蚕院、寿安堂、永清寺、秋千院、嬉戏亭、碑亭、刑杖厅、百犬牢、五祖祠、东皋书屋、东佳书院等建筑群落,鳞次栉比,错落有致,呈现出一派“亭台楼阁,耸延四方;廨宇庭院,古朴恢弘“的景观。这在其它人家是无法办得到的。 而不利的一面主要是家族统得过死,容易产生消极因素。随着社会的不断发展,这种“公有制”的生产关系越来越束缚生产力的发展,无怪乎后来一些“不肖”子孙,擅自典卖田产,不告知家长。当历史进入淳化年间(990-994),义门陈家连吃饭都成问题,遇上风调雨顺的年份,尚能维持温饱;一旦遇到自然灾害、庄稼歉收,“举宗啜粥,杂以藻菜”以度岁月,“每岁春首却于乡闾剩余人家借贷四千斛方得接食秋成,倍费二千斛息利。”以此长往,何以生活?又何以义聚?后来官府只好每岁春首接济义门陈家,借给官粟二千石,“俟冬收之日,一斗只纳一斗”,不要租息,遇到荒年欠还。

嘉祐七年(1062年),义门人口增至3900余,同年七月,在文彦博、包拯等重臣的力谏下,仁宗皇帝终于下诏劝其分家。从当年的七月到第二年的三月始议定分家事宜:按宋太宗御赐的“知守宗,希公汝,才思彦,承延继”十二字(这十二字意为:希望你们守住祖宗的产业,继承义门风范),以十五代人为分庄主,按派行取名,分析大小291庄,依派拈阄,迁往各地。所分田庄:计江南110庄,楚地接壤91庄,两直、川、浙、广、闽等地因官置产90庄;其中将德化、瑞昌、星子三县庄田分为27份,德安、建昌的财产分为20份。分析后的陈氏星罗棋布于全国七十余州县,从现在的省份看,主要分布在江西、安徽、湖南、湖北、福建、浙江、江苏、河南、山东、四川、广东等省份。

分迁到各地的陈姓人,因思念祖居地,或许是以“义门”为荣,其门首都挂有“义门世家”或“江州义门”等匾额,故有“天下陈姓出义门”之说(这一说法是带有区域性的,与福建、台湾“陈林半天下”即同一意思)。怪哉,而今时距千年,天各一方,他们仍然念念不忘自己的祖居地,仍然念念不忘自己是江州义门陈氏的子孙。这种念祖之情,具有强大的凝聚力,无疑是一笔蕴含着无比深厚的敬祖爱国的宝贵遗产。

今天,义门陈虽然已经远离我们千年,但它所创下的灿烂的文化却留给了我们。我们从中至少可以归纳如下六个方面:

一、创建了3900余口、一十五代不分家的世界奇迹——天下第一家;

二、树立了忠孝敦睦文化的光辉典范;

三、制定了我国民间第一部完整的家法;

四、创造氏族公社生活早于西欧乌托邦600多年;

五、创办两级学校,对内实施免费义务教育,对外推行资助金,创下我国民办教育之最。

六、“百犬同槽”可堪称世界文化奇观。

以上为义门陈历史的一个侧面,是以时间、人口为主线的。要想全面、详细了解义门陈历史,请看江西人民出版社出版的《义门陈文史考》。