作者:刘正初

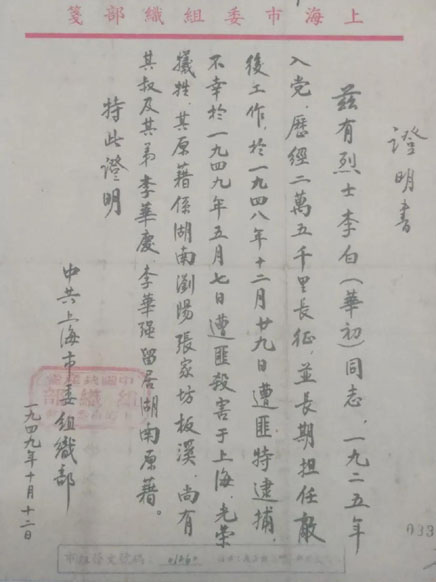

说起李白,很多人只知道唐代的大诗人李白,那个写过“床前明月光,疑是地上霜”的李白。他们不知道,在1200多年之后,还有一位李白,曾经把自己的鲜血和生命,化作了上海解放的满天朝霞。“同志们,永别了,我想念你们!”一句简简单单的台词,感动了千千万万的观众。曾经有电影,有电视连续剧,有歌舞剧,有花鼓戏,把这一个场景一次又一次搬上舞台,让人们知道在白色恐怖的上海,有一位叫做李白的革命前辈,长期从事秘密电台的工作,用他的大智大勇、不屈不挠,保持了上海地下党组织与延安的电讯联系,及时向党中央传递了重要情报,为抗日战争和解放战争的胜利作出了重要贡献。在虹口区的闹市中央,至今保存着李白故居,陈云同志亲笔题名;在虹口公墓,李白的墓碑高高地矗立,每年清明节前来瞻仰的青少年络绎不绝;邓颖超、曾庆红等领导人多次赞扬李白烈士的精神……2009年9月,他被评为一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范之一。

再长再长的河流,有它的源头。2018年3月,我们在潇潇春雨之中,拜谒了上海老城里弄深处的李白故居。一桌一椅都按照旧貌复原,散发着历史的气息。聆听着讲解员的讲解,面对着烈士用过的发报机,我一直在思考,为什么那大围山脚下浏阳河源头的板溪小村,能够哺育李白如此伟大的英雄?李白烈士在故乡,有着什么样的传奇和经历?他的生前身后,与故乡有着怎样的情结和故事?

今人不见古时月,今月曾经照古人。让我们从上海出发,溯源而上,去寻找李白出生和成长的地方吧。

湘赣边界的千年古县湖南浏阳,有一个客家人聚居的张坊小镇,小镇附近有一个山清水秀的小村板溪。板溪的得名,源于村里有一条小溪静静流过。村里多李姓,系元末明初从江西宜丰迁居张坊的祥瞻公之后。因为祥瞻公最早来到红沙村落户,所以这个家族俗称红沙李氏。与中国农村很多家族一样,红沙李氏也有字辈:“实增新在美,盛啟景隆昌,荣华恒集福,康定永文英。”尽管字辈的文字华美,但是大多数族人并没有获得荣华富贵。他们日出而作,日落而息,过着平淡劳碌的日子。

板溪日夜流淌,岁月逝者如斯。谁也不会想到,这条小溪汇入浏阳河,注入湘江,经过洞庭,流入长江,会与上海那一座国际化的大都市建立血浓于水的联系;谁也不会想到,红沙李氏的一个小伙子,走出浏阳,走到瑞金,走向延安,走到上海,在我党的隐蔽战线默默奋斗,最终为信仰牺牲,成为享誉全国的“中国无线电之父”。

110年前,李白就出生在板溪小村。当染匠的父亲李荣德按照字辈,为他取名“华初”。母亲施氏一共生育了七个孩子,只有四个长大成人。他是家中的老大,下面还有一个妹妹、两个弟弟。父母亲累死累活,依然养不活一家子。母亲在李白八岁的时候,积劳成疾,撒手人寰。父亲又当爹又当妈,把几个孩子拉扯成人。父亲节衣缩食,送李白读了四年初小、两年私塾。李白穿着补丁套补丁的衣服,一年四季不管刮风下雨落雪一双赤脚上学。老师李策时先生非常喜欢李白的勤学好问,常常单独辅导他的作业,还把一些进步书籍借给李白阅读。

十三岁那年,因为家境贫寒李白被迫放弃学业,到张坊镇上一家名为“乾源裕”的染坊当学徒。旧社会拜师学艺很不容易,既要跟着师傅干活,还要当佣人服侍老板和师傅,挨打受骂是家常便饭。李白每天第一个起床,最后一个睡觉,勤勤恳恳,任劳任怨。干活时,师傅不叫他休息,他就不停下手中的活;休息时,他为师傅点烟倒茶;外出时,他肩挑手扛背行李。李白的勤快、好学,深得师傅的赏识。师傅认真教,他虚心学,提前半年就学会了染匠的全套手艺。

出师之后,李白跟随父亲外出打工。父子俩精湛的手艺,深得各家染坊老板的青睐。有活干,才能买米养活一家人。弟弟华庆、妹妹素梅曾经回忆起和哥哥李白一起买米的情景。他们三人在镇上买了四五十斤粮食,轮流抬着回家。从张坊镇到家里,二十多里的山路弯弯曲曲,三个十几岁的孩子累得腰酸背痛。

在随父打工的两年里,李白感受到劳动人民生活的苦难,感受到社会的种种不平等。夜深人静之际,他躺在床上,反复思考这样一个问题:为什么穷人长年累月忙个不停,却吃不饱、穿不暖?他问父亲,父亲苦笑着回答:“傻孩子,这是命中注定的。命里只有八角米,走遍天下不满升。”李白不相信命。他在心中认定:穷人一定要翻身,一定能翻身!

浏阳是全国著名的革命老区,张坊是湘赣边苏区的核心地带。这里很早就有了中国共产党的组织。在火热的农民运动中,李白加入了儿童团和农民协会,逐渐明白了革命的道理。刚刚十五岁,他就加入了中国共产党,先后参加了攻打长沙的战斗和秋收起义。在革命处于低潮的时候,从来没有动摇革命的信心。他主动与张启龙同志取得联系,要求参加红军。1928年8月的一个黄昏,残阳如血,张启龙同志亲自到官渡观音堂迎接李白投军。从此,再也没有回过家乡。

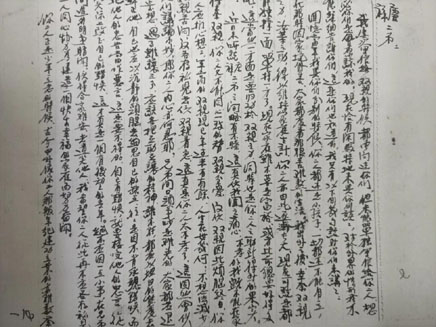

烽火连三月,家书抵万金。在那个战火纷飞的年代,老家的亲人断断续续收到了李白从远方辗转寄回的书信。解放后,二弟李华庆在家里的阁楼上找到了十八封家书,现在这些书信珍藏在上海一大纪念馆等文博单位,成为珍贵的革命文物。

家书里的李白,谦恭而体贴。他称呼“父亲大人”,告诉父亲“男一切好”。他在信中焦急地询问:“久未接到家信,内心实在挂念。男屡次寄回之信,不知收到几何?”“大人福体康健否?庆、祥二弟合家都好么?三妹全家及各房户近况如何?”“本年家乡收成怎样?”言辞中充满了对家人、对故乡的牵挂。

在被日本宪兵队关押大半年出狱后,李白给父亲写信报平安。非凡的岁月,特殊的身份,他不能把真相向父亲和盘托出。他在信中采用化名李静安,自称在良友糖果店当店员,将入狱称为“住院”,信中说“男自住院后,当时因医院阻拦不准家属接见……使大人及合家均为我担心,实感激不尽!”因多年不归,父亲多次写信责怪他“为何不早还乡”,李白只能温柔解释:“我们回家之心,是比大人望我们回来之心还要焦急的。”“只要有可能回家的安全路线及回家后可有一安定的生活时,我们是无论如何都会回家的。”李白在信中含蓄曲折地表达了革命成功一定回乡的信息,可是大山深处的李荣德老人怎么能够明白儿子心中的难言之隐?

自古忠孝难以两全。今天重读李白的家书,深深感受到了字里行间一个儿子的孝心,一位共产党人的忠诚!直到他牺牲,老家的亲人都不知道他的真实身份。家书里,他始终是一个孝心可嘉的普通儿子,一位关爱弟妹的可敬兄长,一位在外打拼、辛勤劳动的上进青年。他始终不敢也不能告诉他的父亲和弟妹,他的任务多么艰巨,多么光荣,又是多么危险!

1947年父亲重病,生命进入了弥留之际,李白归心似箭,忧心如焚,却不能回家探望。他写信嘱托弟弟和弟媳:“不要使老人家心烦,如想吃什么菜或者其他东西,要尽量买给父亲吃。”父亲带着对儿子的无限牵挂与世长辞,他仍然无法回家奔丧,只能寄回三十块银元为父亲购买棺木。他在给弟弟的信中愧疚地写道:“我因远居异境,不但没有尽到半点照顾之责,连与父亲一面之缘都没有,实是抱憾终天!”

古人今人若流水,共看明月皆如此。让李荣德老人唯一感到安慰的是,漂泊在外的儿子李白娶了亲,并且为他生下了孙子。儿媳妇的名字是裘慧英,为了掩护身份李白在信中说成裘慧忠。孙子的名字叫做恒胜。“恒”字是红沙李氏祖宗规定的字辈,也许李白以此取名来表示不忘老家和祖宗。

革命烈士为革命献出了生命,获得了无限哀荣。但是,对于他们的家人,却是永远的伤痛和具体的困难。妻子失去了丈夫,孩子失去了父亲,弟弟妹妹失去了长兄。裘慧英孤身一人,含辛茹苦把孩子养育成人。弟弟妹妹和他们的家人,照常在山村过着普通人的生活。烈士家属的光环,并没有给他们带来多少实质的帮助,反而成为他们踏踏实实做人的鞭策。

1972年,裘慧英带着儿子李恒胜,从上海出发,坐火车,坐汽车,然后步行,千里迢迢,第一次来到了板溪村,寻找李白少儿时代的足迹,祭扫公公婆婆的坟墓,看望弟弟妹妹。那时,距离李白离开家乡已经44年了,距离李白牺牲已经23年,李荣德夫妇的坟墓上芳草萋萋,裘慧英带着儿子在墓前长跪不起泪流满面,她说:“爸爸妈妈,我代表李白来为你们扫墓……”

唐代大诗人李白有诗:“举头望明月,低头思故乡。”在那黎明前最黑暗的时候,走上刑场的李白烈士,是不是想到了故乡的山水和亲人?

在中国人民解放军建军93周年的日子,中央电视台军事频道《老兵你好》栏目播出了浏阳“八一”专题节目。这个节目的开篇,是浏阳市永红艺术团表演的情景剧,再现了李白临危不惧、视死如归的感人场景,节目结束的时候是用浏阳烟花燃放的八一军旗在浏阳河畔冉冉升起!我想李白烈士一定收看了今天的节目含笑苍冥……

曾经到上海为李白扫墓。 伫立在李白的墓前,我在心中说:“家乡人看您来了!”故乡早已换了人间。您在家书中惦记的“各房户”都安居乐业,故乡的“收成”一年比一年,张坊米成为了畅销省城的绿色品牌,张坊成为了享誉湘赣边境的明星小镇,家乡人民在呼唤着您魂兮归来!